この記事では介助されるご利用者にも介助者にも負担が少なく安全なベッドから車いすへの移乗介助の方法を解説します。ここでは、『麻痺や痛みはないが、自分から進んで動く事は難しい方で、体重がかかれば足に力が入り座位も可能で、コミュニケーションも可能』という方をモデルに解説します。※記事の内容は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。

会員登録するとこの記事のPDFを

ダウンロードできます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

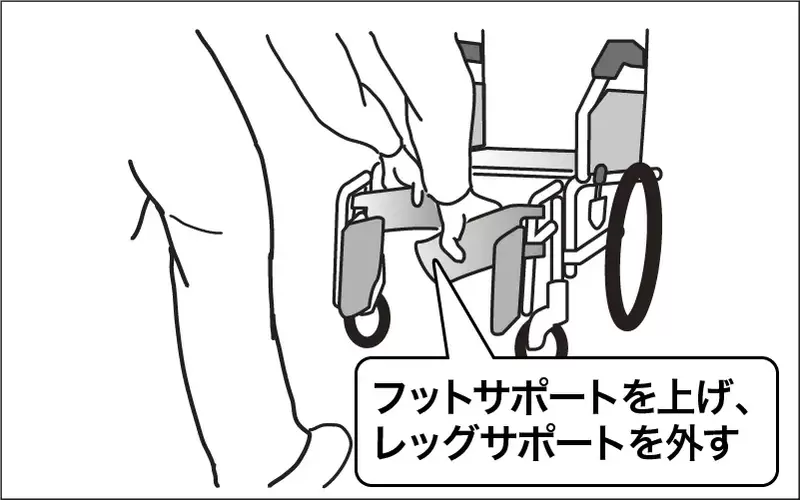

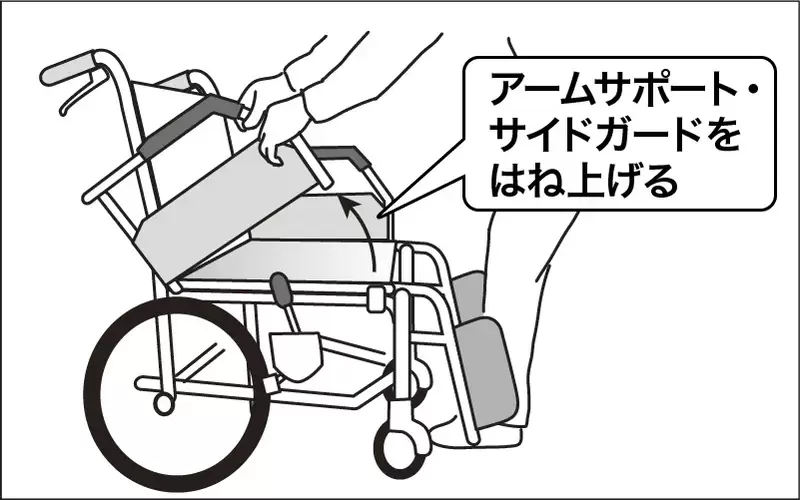

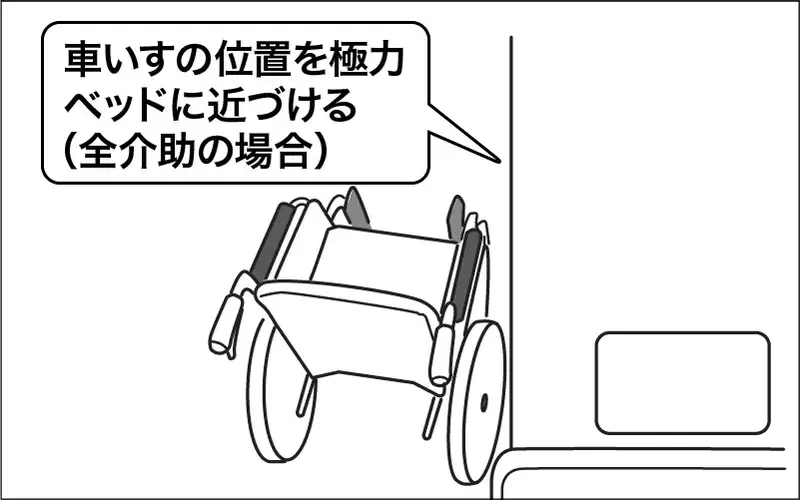

ベッドからの起き上がり介助に入る前に、車いすは近くに準備しましょう。座位が不安定な方の場合は特に準備が大切になります。

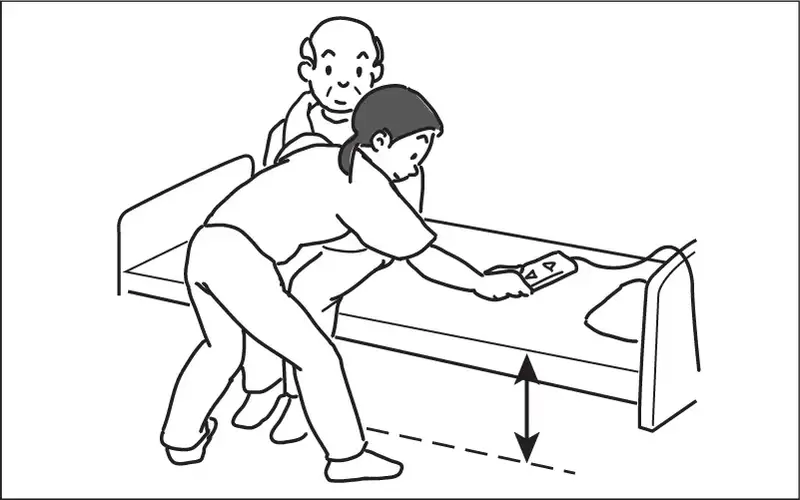

ご利用者の身体を支えながら、つま先がつく程度の高さになるようベッドの高さを調節します。

ご利用者の姿勢が安定していることを確認してから、靴をはいていただく。

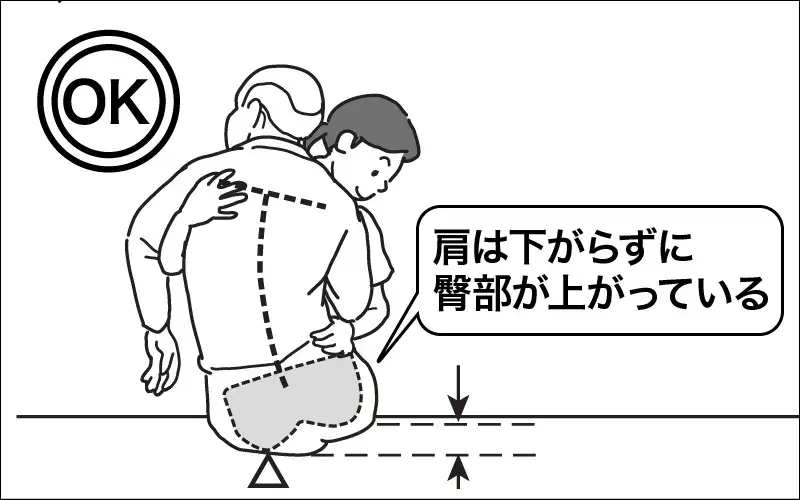

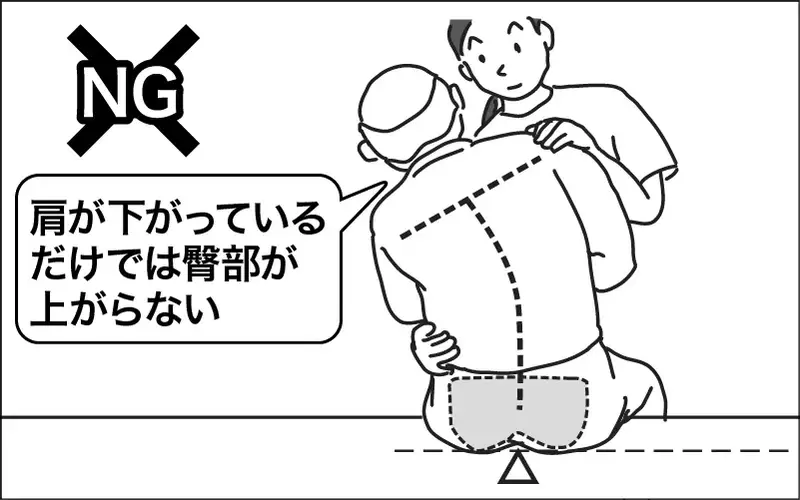

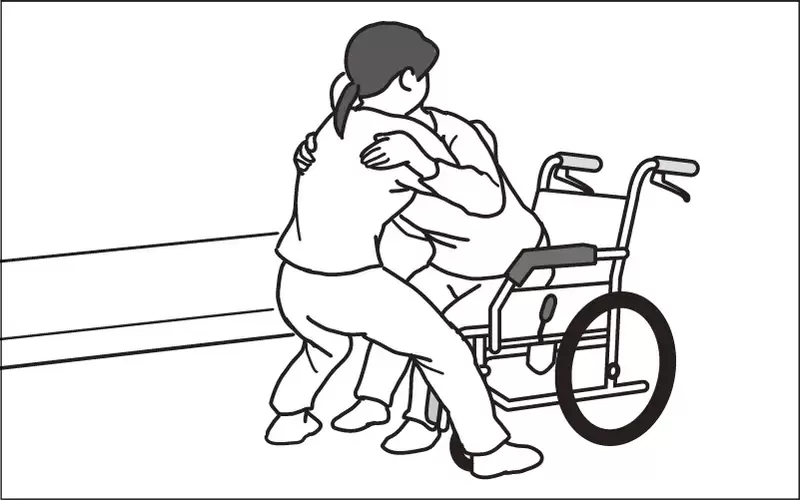

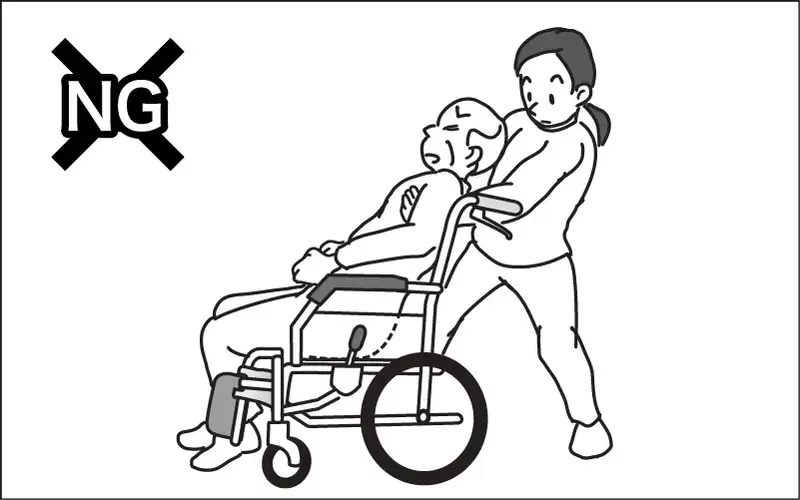

肩甲骨を支えて身体を密着させ、支えた側に重心を移動させて、反対側の臀部を浮かせてから前に出します。これが浅座りの状態です。

しっかりと身体を密着させ、介助を行いましょう。

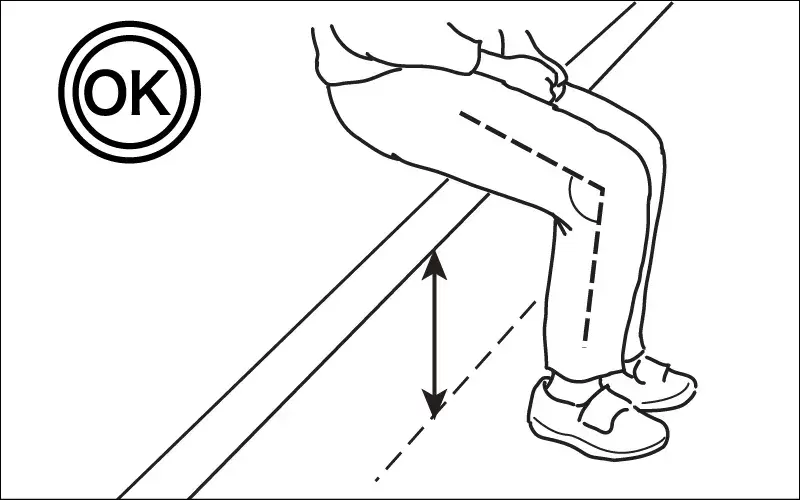

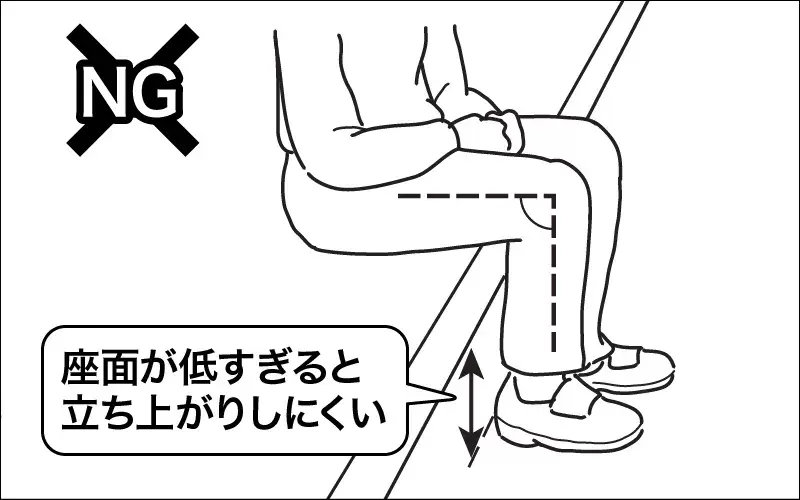

立ち上がる際は、膝より臀部が少し上になる高さにするとご利用者が立ちあがりやすくなります。低いと姿勢が安定しすぎてしまい、立ち上がる際に大きな力が必要になります。

ベッドの高さを調節し、靴を履き、肩甲骨を支え、支えた側に重心を移動させて、反対側の臀部を浮かせるところまでは、浅座りの介助と同じです。

深座りの介助では、臀部が浮いた方の腸骨を前方から押します。

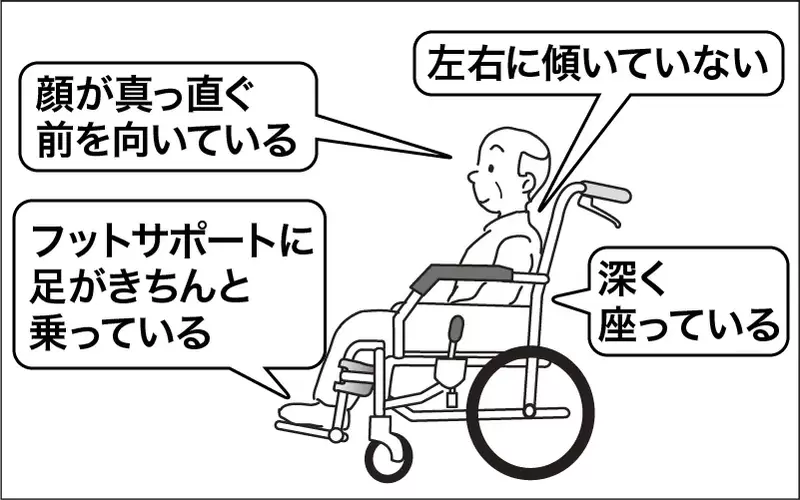

ご本人の姿勢が整ったら、車いすをご本人に合わせます。車いすのブレーキがしっかりかかっていることを確かめます。座面と膝の間をこぶし1個分程度あけましょう。

介助を行う際はご本人の顔は、前方に向けていただきます。

密着したままゆっくり座っていただきます。

※この介助は、車いすに座っていて姿勢が崩れた時も整えることができる方法です。

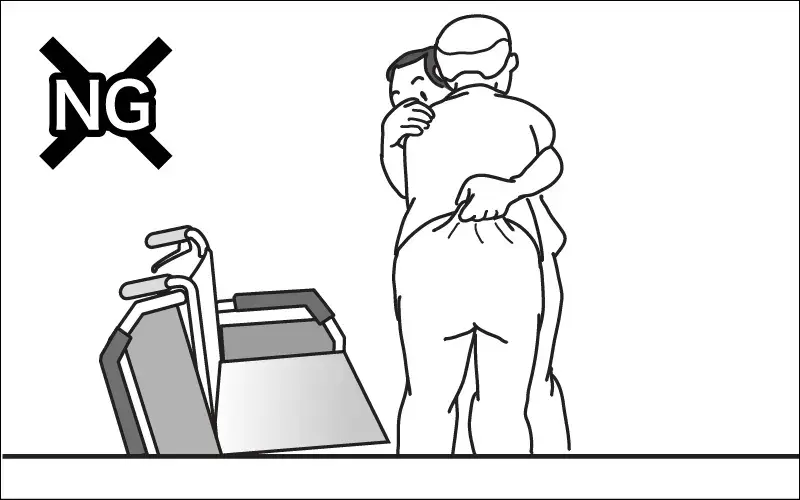

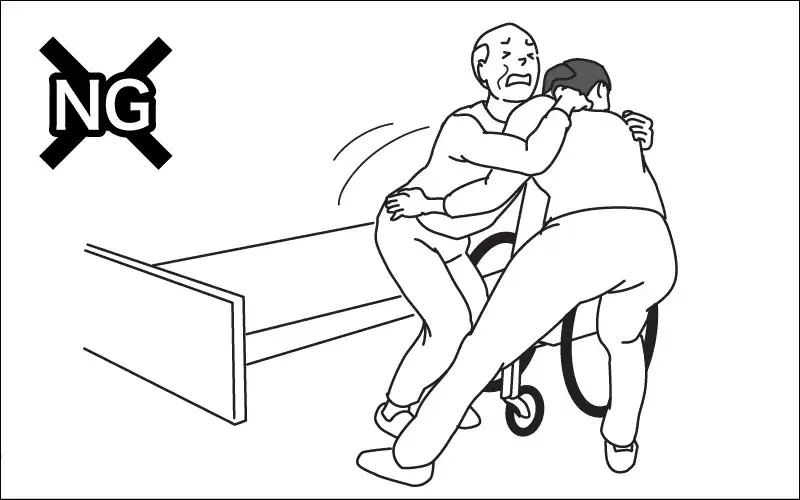

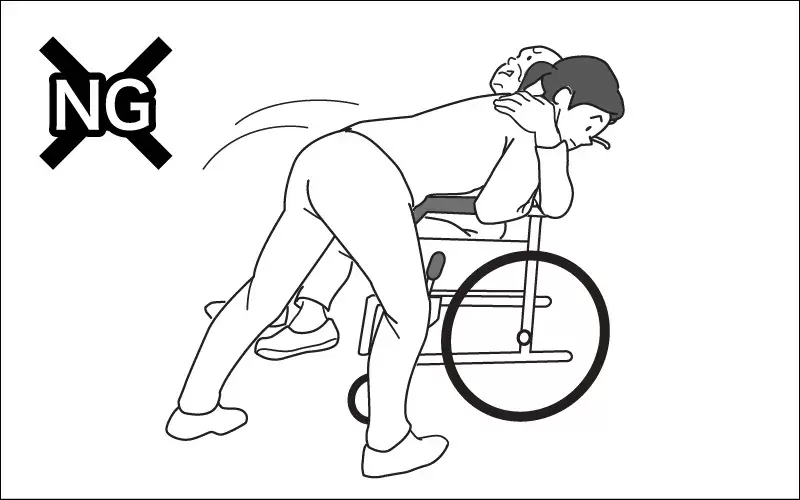

深座りができていないからと、無理に引っ張り上げることはNGです。

身体を無理に動かそうとすると、ご本人に大きな負担がかかるばかりか、介助者側にも余計な負担がかかることになります。身体の動きに合わせ、安心して移乗できるように心がけましょう。

【介護技術】車いすからベッドへの移乗介助の手順・コツを分かりやすく解説!

【介護技術】ベッド上で端座位から仰臥位になる介助の手順・コツを分かりやすく解説!

【トイレの介助】車いすから便座への移乗の手順を分かりやすく解説!

介護アンテナの会員の方はこの記事の印刷用PDFデータを下記よりダウンロードしていただけます。※会員登録は無料でメールアドレスがあればどなたでも登録可能です。

研修などにもお使いいただけますので、ぜひ活用してください♪

※ログイン後にこの記事にアクセスしていただくとダウンロードボタンが表示されます。

会員登録するとこの記事のPDFを

ダウンロードできます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

介護アンテナ編集部Kaigo Antenna Editorial Department

プロフィール

株式会社ベネッセスタイルケア運営の介護アンテナ。編集部では、ベネッセの25年以上にわたる介護のノウハウをはじめ、日々介護の現場で活躍している介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの高齢者支援のスペシャリストたちの実践知や日々のお仕事に役立つ情報をお届けします!

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です