感染症予防において大きな役割を果たすのが手洗い・うがいです。介護職は1ケア1手洗いが基本ですが、正しい方法で行うことが重要です。このページでは正しい手洗い・うがいの方法と行うタイミングについて解説いたします。

インフルエンザやノロウイルスなどの感染症は、手を介して体内に侵入する「接触感染」が多いと言われています。

ドアノブや吊り革などの不特定多数の人が触るところにウイルスが付着し、そういった場所を触った手で眼や鼻や口を触ることで、体内に侵入します。

そのため、感染防止には手指の衛生を保つことが重要になります。

介護施設は不特定多数の人が出入りをします。施設の職員だけでなく、ご利用者・来訪者にも手洗い・うがいの協力をしてもらいましょう。

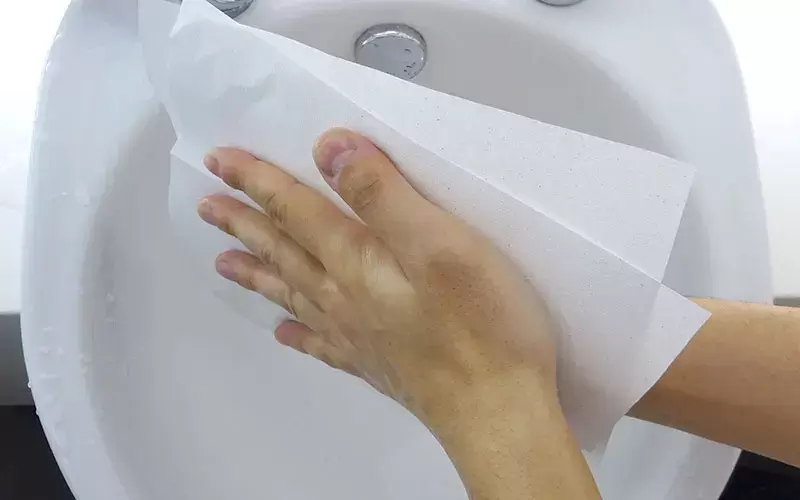

石鹸を使い十分にこすり洗いをし、水で流すことにより、細菌やウイルスは大幅に減少します。手洗いが不十分ですと細菌やウイルスが残ってしまい、感染の原因となってしまいます。正しい手洗いの方法を身に付け感染予防に努めましょう。

必要な場合は爪ブラシを使って指先をもみ洗う

手動水栓の場合、水道栓は洗った手で止めるのではなく、ペーパータオルで濡れた手の水気をよくふき取った後、手を拭いたペーパータオルを用いて止めましょう。

下記は洗ったつもりでも汚れが残りやすい部分なので念入りに洗います。

介護施設においては、介護職自身が媒介者となりご利用者を感染させてしまわないためにも、1ケア1手洗いを行うことが不可欠です。

また、のどは手と同じように空気に直接さらされる部分になりますので、口腔粘膜へ付着した細菌やウイルスをしっかり洗い流し、感染予防に努めましょう。

※記事の内容は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。

介護アンテナ編集部Kaigo Antenna Editorial Department

プロフィール

株式会社ベネッセスタイルケア運営の介護アンテナ。編集部では、ベネッセの25年以上にわたる介護のノウハウをはじめ、日々介護の現場で活躍している介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの高齢者支援のスペシャリストたちの実践知や日々のお仕事に役立つ情報をお届けします!

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です