脳トレやクイズは、高齢者の認知症予防の観点から、老人ホームやデイサービスなどの介護施設で人気のレクリエーションです。この記事では、無料でプリントして使える高齢者向け脳トレ・クイズなど、おすすめの40選をご紹介します。

脳トレ・クイズによる高齢者の認知症予防の原則や効果、楽しく続けるコツもわかりやすく解説しますので、ぜひ役立ててみてください。

会員登録するとこの記事のPDFを

ダウンロードできます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

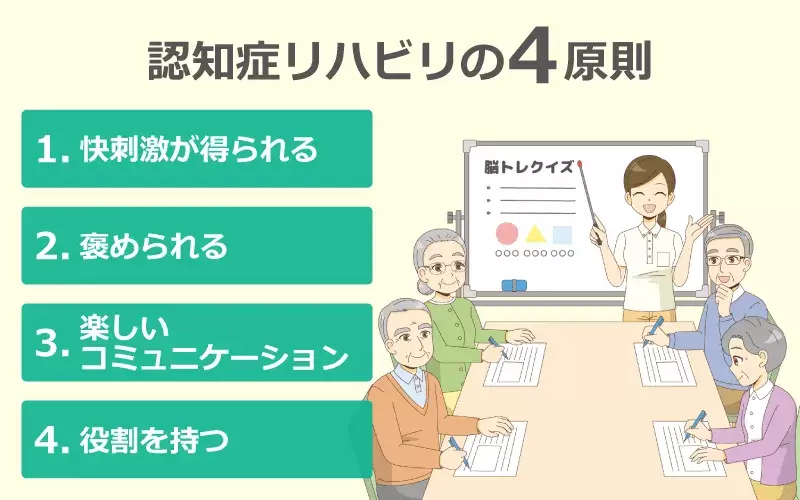

認知症のリハビリに脳トレやクイズを活用するには、脳を活性化させるために、以下の4つの原則を満たす必要があります。

第一に、認知症リハビリでは、簡単なものから始めて「できた」「楽しい」という快感を得ること、それにより褒められることが重要です。またコミュニケーションが求められるゲームにおいて、役割を与えられ責任感を持つことは、生きがいにもつながります。

次章から、この4原則に沿った、プリントして使える脳トレ・クイズや簡単な体操・ゲームなどを、40個厳選して紹介していきます。個々の目的にあったものを選び、取り組んでみてください。

▼会員登録(無料)がお済みでない方はこちらから!3分で完了♪▼

記憶力の低下は、脳のなかにある情報をうまく引き出せないことが原因です。改善するには、記憶をたどる必要がある問題を反復するのが効果的です。

クイズを解くことで知っている漢字を思い出したり、実際に書いてみたりすると、記憶力が鍛えられるだけでなく、識字能力を維持することにもつながります。

介護レク素材絵から熟語をつくる漢字クイズ-No.00233

介護レク素材間違いを探す漢字・四字熟語クイズ-No.00344

介護レク素材漢字・四字熟語パズル - No.00398

コミュニケーション目的の複数人でのレクリエーションなら、ホワイトボードを使った漢字・四字熟語クイズがおすすめです。

介護レク素材ホワイトボードを使ったレク「思い出そう、漢字の画数!ゲーム」 - No.00604

介護アンテナでは、さまざまな種類の漢字クイズを用意しています。難易度も初級・中級・上級とあり、飽きずに取り組めます。

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「漢字・四字熟語クイズ」を探す

口頭ではなく絵や文字を見ながら進めるしりとりは、視覚情報も必要になるためより複雑で、よい脳のトレーニングになります。

介護レク素材しりとりの迷路 - No.00152

介護レク素材しりとりの脳トレ・クイズ - No.00348

介護レク素材しりとりの迷路 - No.00195

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「しりとり」を探す

カギを読んであてはまる言葉を探すクロスワードも、推理力や思考力も要求されるため脳トレには最適です。集団レクリエーションなら、カギに当てはまる言葉を早押しクイズ形式で複数人で解いていくのがおすすめです。

介護レク素材クロスワード -No.00091

介護レク素材クロスワード - No.00264

介護レク素材クロスワード -No.00115

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「クロスワード」を探す

複数のヒントからその人物が誰なのかを当てる、記憶力や知識力が問われる脳トレ・クイズです。出題者がヒントをひとつずつ言い、わかった時点で答える方法なら複数人でもおこなえます。

介護レク素材私は誰でしょう?脳トレ・クイズ - No.00169

介護レク素材私は誰でしょう?脳トレ・クイズ - No.00176

介護レク素材私は誰でしょう?脳トレ・クイズ - No.00183

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「私は誰でしょうクイズ」を探す

認知症予防の脳トレとしても人気が高い計算力アップ問題のうち、お金や時間など、日常生活でも触れる機会が多いものをご紹介します。

描かれた紙幣や硬貨の合計金額を暗算することは、計算力や記憶力のトレーニングになり、認知症予防に効果的です。

介護レク素材お金の計算問題-No.00002

介護レク素材お金の計算問題-No.00014

介護レク素材お金の計算問題-No.00021

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「お金の計算問題」を探す

時間の計算は、計算前の時間が何時だったかを一時的に記憶する必要があり、計算力とともにワーキングメモリのトレーニングにも有効です。

介護レク素材時計の計算問題-No.00473

介護レク素材時間の計算問題-No.00180

介護レク素材時計の計算問題-No.00059

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「時計の計算問題」を探す

計算問題には、昔懐かしいそろばんの計算問題や買い物の計算など、ほかにもさまざまな種類があります。塗り絵と組み合わせるなど、複数の要素が含まれたものもあるので楽しく取り組んでみてください。

介護レク素材そろばんの計算問題-No.00544

介護レク素材塗り絵を使った計算問題-No.00262

介護レク素材お買い物の計算問題-No.00167

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「計算問題」を探す

間違い探しは正しい絵を一時的に記憶し、それをもとに正解を探すので、注意力と同時に記憶力を鍛えるのに効果的です。間違い探しを画面に投影すれば、集団レクリエーションとして楽しめます。

介護レク素材間違い探し「敬老の日」 - No.00242

介護レク素材間違い探し「バス」 - No.00020

介護レク素材漢字の間違い探し - No.00226

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「間違い探し」を探す

認知症予防のために思考力や想像力を鍛えるなら、言葉遊びがおすすめです。

キーワードをもとに連想するなぞなぞは、柔軟な思考力が求められます。解けないと逆にストレスになってしまうため、適宜ヒントを出すなど、楽しく解けることを優先しましょう。

介護レク素材数を置き換えてなんと読む?なぞなぞ脳トレ・クイズ - No.01140

介護レク素材これな~んだ?なぞなぞ脳トレ・クイズ - No.01135

介護レク素材あるなしなぞなぞ脳トレ・クイズ - No.01184

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「なぞなぞ・脳トレクイズ」を探す

作文は自分の書きたいことを文章として要約する必要があり、思考力が鍛えられます。昔の思い出を書く内容なら取り組みやすく、認知症に対する回想法の実践としても最適です。書いた内容を発表し感想を聞くなどすれば、立派な集団レクリエーションとなります。

介護レク素材思い出の作文・音読「学校」 - No.00130

介護レク素材思い出の作文・音読「住んでいた町」 - No.00131

介護レク素材思い出の作文・音読「家族」 - No.00170

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「思い出の作文・音読」を探す

パズルは空間を把握する注意力や、形を頭に思い浮かべる想像力を鍛えるよいトレーニングになります。実際に図形を切り取ってみたり、積木を使ったりして手を動かすのもよい脳トレになるのでおすすめです。

介護レク素材余るピースを見つけるパズル -No.00016

介護レク素材空間に立体ピースをはめるパズル - No.00205

介護レク素材ピースを重ねて図形をつくるパズル -No.00041

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「パズル」を探す

昭和クイズは高齢者に人気のレクリエーションです。自然と当時のことを思い出すため、回想法の実践にもなります。

介護レク素材昭和クイズ - No.00384

介護レク素材昭和クイズ - No.00390

介護レク素材昭和クイズ - No.00394

ほかの高齢者向けレクリエーション素材「昭和クイズ」を探す

冒頭で述べたとおり、認知症予防の原則は「快刺激・褒められる・楽しいコミュニケーション・役割」なので、複数人で楽しく体操やゲームを実施することも認知症予防につながります。

身体を動かすことでADL低下を予防し、脳トレで認知症予防にもなる体操やゲームをご紹介します。

座ったまま手・指をしっかり動かす簡単な手遊びから始まり、左右異なる動き、上肢全体を動かす大きな動きへと、次第にレベルアップしていく5分間でできる体操です。間違えないように考えながら動かすことが脳にとてもよい刺激になります。ぜひチャレンジしてみてください。

マガジン【動画】簡単!座位でできる高齢者向け認知症予防体操(手・指を動かす脳トレ)

障がいのある人のために考案されたスポーツ「ボッチャ」。適度な運動量やシンプルなルールから介護施設のレクリエーションとしても近年人気が高まっている競技です。

赤と青のボールを、投球や転がしなどの方法で、白いジャックボール(目標球)にどれだけ近づけられるかを競います。戦略性が高く、高齢者の身体能力の高低に関わらず楽しめるのが特徴です。室内で行われ、老若男女問わず親しめるのもポイントです。

詳しくは「介護レクで人気!ボッチャのルール、用具、高齢者向けアレンジを徹底解説」をご覧ください。

フィンランド発祥の屋外ゲーム「モルック」は、木製のスキットルと呼ばれる棒を、投げ棒で倒すことで得点を競います。

1から12までの番号が書かれた12本のスキットルを使い、50点に到達したほうが勝利します。得点を計算する脳トレになり、投げたり歩いたりと適度な運動にもなるアクティビティです。

詳しくは「脳トレにもなるスポーツ「モルック」とは?高齢者向けレクに最適!」をご覧ください。

介護アンテナ会員の方はこちらでご紹介した全ての高齢者向け脳トレ・クイズの印刷用データセットを下記よりダウンロードしていただけます。

※会員登録後、ログインするとページ下部にダウンロードのボタンが表示されます。

こちらでご紹介したすべての高齢者向け脳トレ・クイズの印刷用データセットは、介護アンテナ会員に登録すると、下記よりダウンロードいただけます。

※会員登録後、ログインするとページ下部にダウンロードのボタンが表示されます。

会員登録は、メールアドレスがあれば介護に関わる方でなくてもどなたでも可能です。ぜひお気軽にご登録ください!登録に際し、初期費用や月額費用などの費用は一切かかりません。

ダウンロードしたファイルを利用するには解凍(展開)が必要です。解凍方法は下記ページをご覧ください。

認知症対策としての脳トレは、1回きりで終わりではなく、継続することも大切です。どうしたら高齢者が脳トレを楽しめるのか、そのためにスタッフ側として何ができるのかをご紹介します。

脳トレは高齢者の方がおひとりでおこなうものが少なくありません。しかし最中は、できるだけ積極的にコミュニケーションをとることを心がけましょう。悩んでいればヒントを出したり、作文や昭和クイズなどであれば昔のことを聞いたりすることで、自然とコミュニケーションが活発になっていきます。

問題が解けないとどうしても楽しいと感じづらいものです。そうすると、なかなか参加してもらえなかったり、続かないという状況になることも。

そうならないためには、クイズやなぞなぞをホワイトボードに投影して集団で楽しむなどし、笑いあふれる雰囲気づくりが重要です。作文のように正解のない問題をピックアップすることでも、脳トレは面白いものと思ってもらいやすくなります。

まずはさまざまなレクリエーションを試してみて、反応を見るとよいでしょう。

脳トレは、スタッフ自身も楽しむことで、自然と次回以降も参加してくれたり楽しい雰囲気につられ、参加人数も増えていきます。これは脳トレに限らず、老人ホームやデイサービスなどの介護施設でのレクリエーション全体でいえることです。

相手を楽しませようとすると、つい気負ってしまったり、仕事だと捉えたりしてしまいますが、まずは自分も楽しむよう取り組んでみてください。

高齢者が楽しく脳トレやレクリエーションを続けるコツについては、こちらの記事も参考にしてみてくださいね。

関連記事高齢者が脳トレを楽しく続けるコツ&盛り上がるコツを徹底解説!

記憶力や思考力が必要な脳トレやクイズは、認知症予防におすすめのレクリエーションです。まずは簡単なものからはじめ、高齢者の興味・関心の度合いに応じて、難しいものに挑戦していきましょう。

介護アンテナでは、この記事でご紹介したもの以外にも500種類以上の脳トレやクイズなどを用意しています。介護アンテナの会員であればどなたでも無料でダウンロードできますので、ぜひプリントしてご活用ください!

会員登録するとこの記事のPDFを

ダウンロードできます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

枝川 義邦Yoshikuni Edagawa

プロフィール

早稲田大学 理工学術院 大学院創造理工学研究科 教授

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です