この記事は「食事介助の際の観察ポイントと対応策」についてわかりやすくご紹介します。食べ物を認知して、お腹に入るまでの流れの中で、各期における観察すべきポイントとその対応を学んでいきましょう。※記事の内容は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。

食べるメカニズム

食べ物を認知して、お腹に入るまでの流れを確認しましょう。

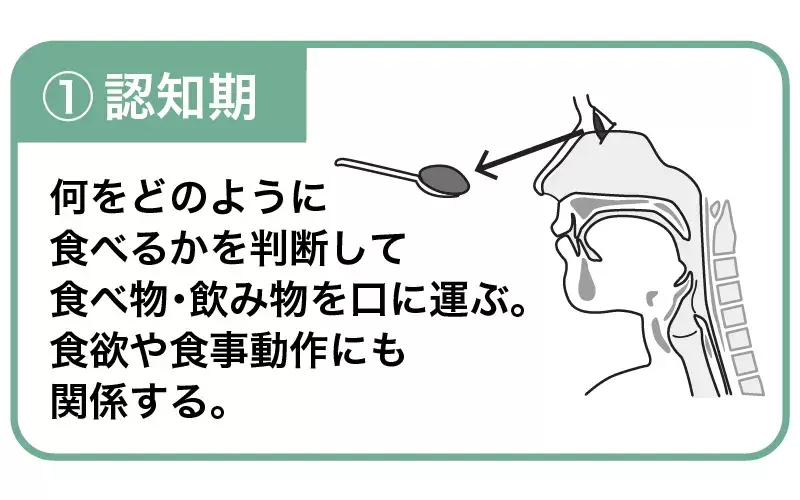

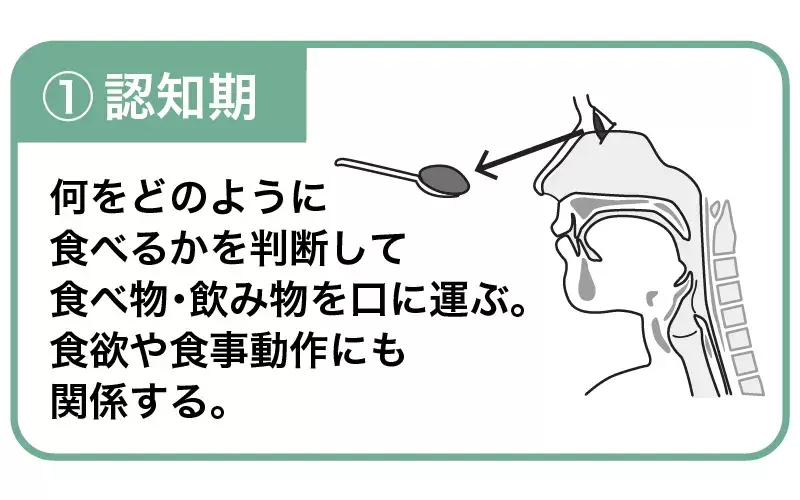

- 1.認知期

- 何をどのようにして食べるかを判断して食べ物・飲み物を口に運ぶ。食欲や食事動作にも関係する。

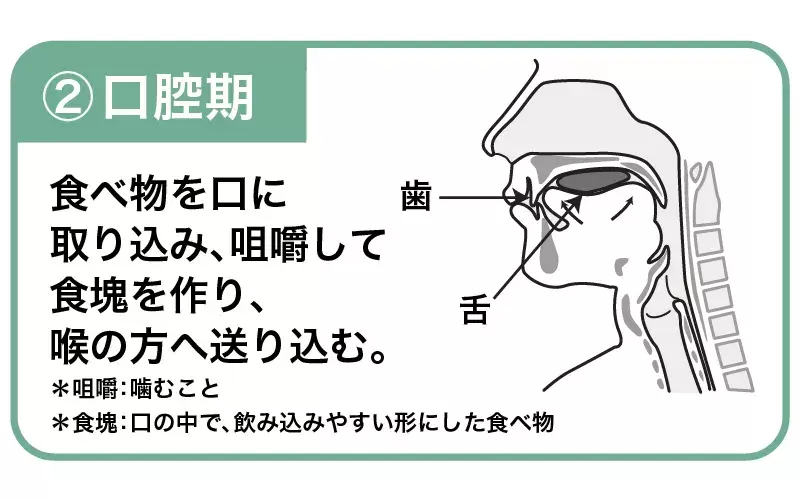

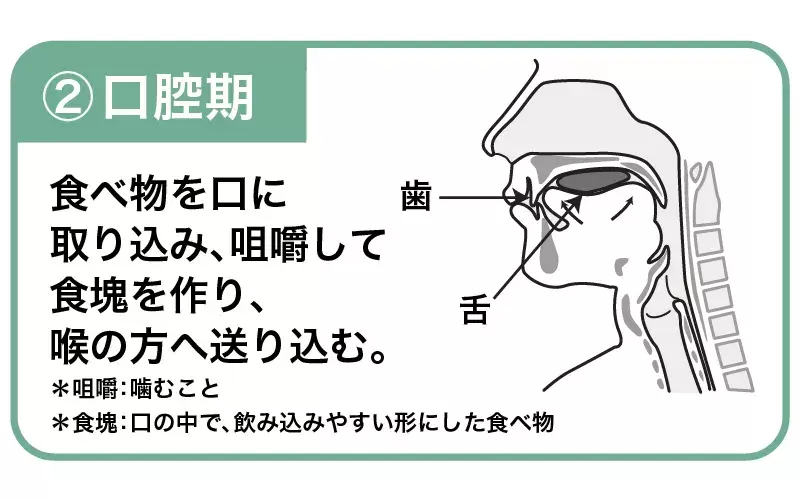

- 2.口腔期

- 食べ物を口に取り込み、咀嚼して食塊を作り、喉の方へ送り込む。

※咀嚼:噛むこと

※食塊:口の中で、飲み込みやすい形にした食べ物

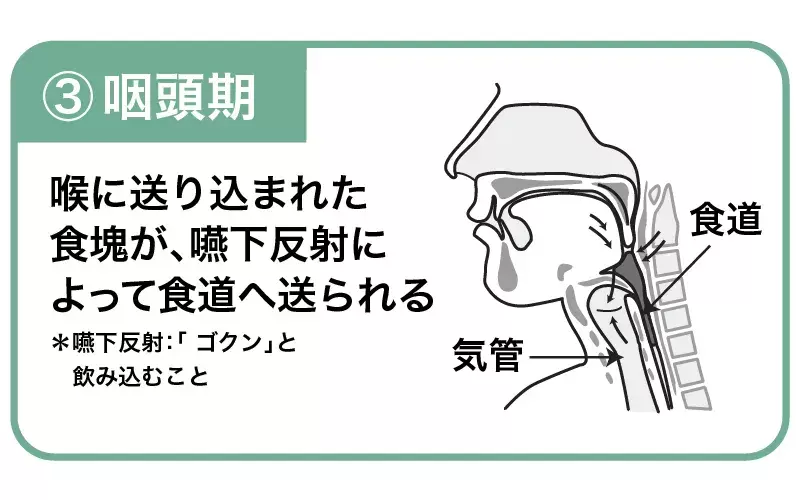

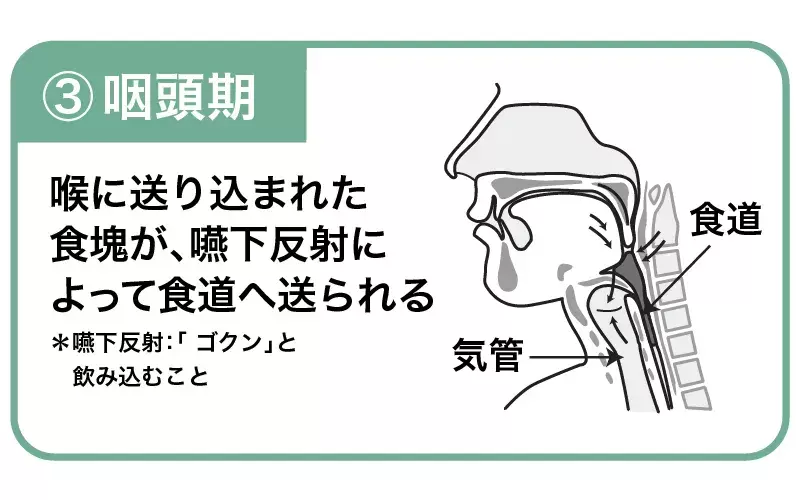

- 3.咽頭期

- 喉に送り込まれた食塊が嚥下反射によって食道へ送られる。

※嚥下反射:「ゴクン」と飲み込むこと

- 4.食道期

- 食塊が食道を通って、胃に送られる。

認知期とは

食事(摂食・嚥下)は食べ物を認知することから始まります。この際に何をどのように食べるのかを判断します。食欲や食事動作にも関係する重要な期間です。

認知期の観察ポイントと対応

観察ポイント1.覚醒状態

ご利用者の覚醒状態を確認します。

- 対応が必要な場合

-

- 対応方法

- 声かけにて、覚醒を促します。しっかり覚醒していないと、誤嚥や窒息につながります。

観察ポイント2.認識・集中

ご利用者は食事を認識し、食べ方を理解していますか? 注意力は保たれていますか?

- 対応が必要な場合

-

- 食事に手をつけない、食べる動作が止まる

- 食事に集中できない

- 対応方法

-

- 声かけをする

- 手を拭いていただく

- 箸やスプーンを持っていただく

- 食器を持っていただく

- 「お魚ですよ」などと声かけしながら食事をお見せする

- 食事のにおいを嗅いでいただく

- 一口召し上がっていただく

- 食器の枚数を減らす→例えば、一皿にしてわかりやすくする

- 箸、スプーンの数を減らす→箸だけ、スプーン1本だけにしてわかりやすくする

- 1~2口介助する

- 落ち着いて召し上がることができる席へ変更する

- 食事の時間を変更する

口腔期とは

食べ物を口に取り込み、咀嚼して食塊を作り、喉の方へ送り込む期間。しっかり咀嚼できないと、誤嚥や窒息に繋がります。

口腔期の観察ポイントと対応

観察ポイント1.歯の状態

歯(義歯)はあるか、義歯はぴったり合っているか確認しましょう。

※特に奥歯が上下ともに揃っているか

- 対応が必要な場合

-

- 対応方法

- 看護職員や上長などに報告し、歯(義歯)の治療・調整を検討する。

観察ポイント2.咀嚼時の口の動き

噛むときの口の動きを確認しましょう。

- 対応が必要な場合

-

- 咀嚼時、上下・左右・前後のダイナミックな動きがない。

- いつまでも咀嚼している

- あまり噛まない

- 噛み切れていない食べ物を口から出している

- 対応方法

-

- 食事形態の変更を検討する

- 専門職(言語聴覚士・歯科医)へ相談する

観察ポイント3.口の中に食塊が残っていないか

前の食べ物が口の中に残っていないかどうか確認しましょう。

- 対応が必要な場合

- 飲み込めずに口の中に食塊が残っている。

- 対応方法

-

- もう一度、飲み込んでいただく

- 飲み物、ゼリーなどを少量飲み込んでいただく

- 咀嚼できる食事形態への変更を検討する

- 専門職(言語聴覚士・歯科医)へ相談する

咽頭期とは

喉に送り込まれた食塊が、嚥下反射によって食道へ送られる期間。

咽頭期の観察ポイントと対応

観察ポイント1.嚥下できているか

飲み込めているか確認しましょう。喉仏が上下に動いているかどうかを確認します。

- 対応が必要な場合

- 飲み込めずに口の中に食塊が残っている。

- 対応方法

-

- 「飲み込んでください」と声かけにて促す

- 飲み込めるまで待つ

観察ポイント2.むせていないかの確認

むせていないか、確認しましょう。

- むせているときの対応方法

-

- むせている間は、背中を叩かない

- むせが落ち着くまで待つ

- むせて疲れているようであれば、休憩していただく

- むせがおさまり、食事を再開するときの対応方法

-

- むせる前後で声や呼吸に変化(ガラガラ声や、喉で何か絡んだようなゴロゴロした音がする)がある場合は咳、咳払いを促す

- さじ部が小さいスプーンへ変えてみる

- 介助の場合、一口量を少なくしてみる

- 介助の場合、ゆっくりペースで介助する

食事全体を通しての観察ポイントと対応のまとめ

食事場面だけではなく、体調や1日の生活リズムなども観察しましょう。

食事全体の観察ポイントと対応

観察ポイント1.覚醒状態

- 対応が必要な場合

- しっかり覚醒していない。ぼーっとしたり、うとうとしたりしている。

- 対応方法

-

- 覚醒できなければ、食事は開始しない

- 生活リズムを見直す

- 内服薬を見直す

観察ポイント2.食事量

- 対応が必要な場合

-

- 食欲がない

- 水分摂取量が800ml/日以下となっていないか

- 食事摂取量が通常の1/2以下となっていないか

- 食事前の1時間以内に転倒していないか

- いつもより食事時間が長い

- 対応方法

-

- 体調を確認する(特に頭部打撲後は、1時間は食事を開始しない)

- 咀嚼、嚥下できる食事形態への変更を検討する

- 飲み物にとろみが必要か検討する

- 好きな食べ物、飲み物を探る

観察ポイント3.疲労の程度

- 対応が必要な場合

- 疲労している

- 対応方法

-

- 食事の開始直前にご案内する

- 疲労しない姿勢を検討する

- 実際の嚥下機能よりも、少し食べやすい食事形態の変更を検討する

観察ポイント4.食べるスピード

- 対応が必要な場合

-

- 対応方法

-

- ゆっくり召し上がっていただくように、声かけをする

- さじ部が小さいスプーンへ変える

- 食事を小分けにして提供する

- 見守りができる席にする

- 食事形態を変更する

- 食事介助を検討する

観察ポイント5.動作

- 対応が必要な場合

-

- 食べる動作ができていない

- 食具がもてない、口まで運べない、身体が傾いている

- 対応方法

-

- 箸、スプーン、食器を検討する

- 姿勢を検討する(専門職へ相談する)

- 食事介助を検討する

観察ポイント6.視線

- 対応が必要な場合

- 食事が見えていない

- 対応方法

-

- 食事の位置をお伝えする

- 見やすく、手が届きやすい位置に、食事を配置する

- 色の付いた食器を検討する

きめ細かい観察としっかりと対応策を覚えておくことが肝要

食事介助を行う前に、食事のメカニズムを理解することで、よりご利用者の安全に配慮した介助が行えるようになります。各期で注視すること、またその対応方法をしっかりと覚えておきましょう。

介護アンテナ会員限定!この記事の印刷用PDFを無料でダウンロードできます♪

介護アンテナ会員の方はこちらでご紹介した内容の印刷用データセットを下記よりダウンロードしていただけます。

※会員登録後、ログインするとページ下部にダウンロードのボタンが表示されます。

会員登録はメールアドレスがあれば介護に関わる方でなくてもどなたでも可能です。ぜひお気軽にご登録ください!なお、会員登録に際し、初期費用や月額費用などの費用は一切かかりません。

ブックマークするには

ログインが必要です