高齢になると、摂食嚥下機能が低下してきます。ここでは嚥下機能が低下することで起こりやすい3つのリスクをご紹介します。※無料会員登録をすると動画が閲覧できます※

会員登録するとこの記事の動画を

視聴できます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

嚥下機能が低下することで起こりやすくなる事故・症状は3つあります。

誤嚥とは食べ物や飲み物、唾液などが、食道ではなく気管に入ってしまうことです。本来、空気しか通らない肺に異物が入ることで、誤嚥性肺炎を引き起こし、最悪の場合死に至ることもあります。

※誤嚥していてもむせない場合もある

窒息とは空気の通り道である気道が、食べ物などで塞がれ呼吸ができなくなってしまう状態をいいます。即、生命に関わる危険な状態です。

※チョークサイン(喉に手を当てるなど窒息を周りに知らせるサイン)をとらず、身動きせず黙って座っていることがあります。

体に必要なエネルギーやたんぱく質などの栄養素や水分が不足している状態を言います。低栄養状態が長く続くと、体力や免疫力の低下により転倒しやすくなる、感染症を起こしやすくなる、認知機能が衰えてくるなど様々な悪影響があります。

低栄養、脱水を防ぐには下記の3つを介護記録などでこまめにチェックするようにしましょう。

高齢者にとって、もっとも誤嚥のリスクの高い食品は、お茶・水などのさらさらした液体の飲み物です。とろみをつける技術は食事のケアに必須です。しっかり身につけましょう。

液体のむせやすさを解決するのが『とろみ』。とろみをつけることで、液体が喉に流れ込むスピードを遅くして、まとまりやすくなります。

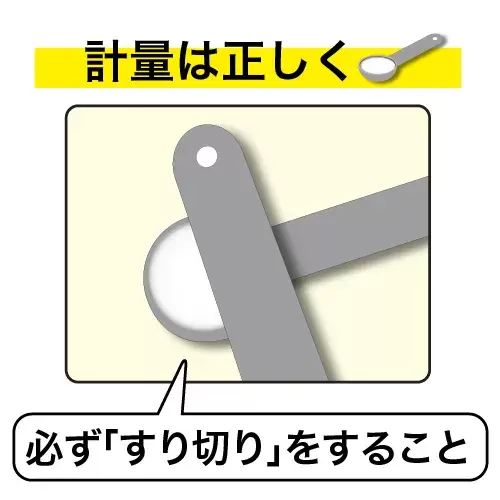

とろみはその方に合った濃度を選ぶことがとても重要になります。

基本的に嚥下障害の重症度ととろみの濃さは比例し、嚥下障害の軽い方のとろみは薄く、嚥下障害の重い方のとろみは濃くなります。

とろみが薄すぎると 誤嚥の危険が高まりますし、濃すぎるとかえって飲みにくくなって、水分摂取がすすまなくなってしまうこともあります。

その方に適したとろみの濃度はすぐに判断ができません。さまざまなタイミングで何度か様子を見ます。

観察のポイントは主にむせの状態と、水分の進み具合です。いくつかの段階のとろみを試しながら、その中で、むせにくく、できるだけ薄いとろみをつけます。

いまつけているとろみでむせが目立ってきたら、濃度を少し濃くしてみることを試してみましょう。

※とろみ製品によって使用方法は異なる可能性がありますので、とろみ製品に表示されている方法に従ってください。

誤嚥のリスクを伴う食事介助では、摂食・嚥下のメカニズムを理解して介助を行うことが大切です。

ご利用者がより安全に食事できるように、3つのリスクを理解し、状態に合わせて適度にとろみをつけるなどの工夫を行い、その方に合う食事サポートを心がけましょう。

介護アンテナ会員の方は動画で一連の流れを見ることができます。※会員登録は無料です。

※記事の内容は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。

会員登録するとこの記事の動画を

視聴できます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

介護アンテナ編集部Kaigo Antenna Editorial Department

プロフィール

株式会社ベネッセスタイルケア運営の介護アンテナ。編集部では、ベネッセの25年以上にわたる介護のノウハウをはじめ、日々介護の現場で活躍している介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの高齢者支援のスペシャリストたちの実践知や日々のお仕事に役立つ情報をお届けします!

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です