この記事では誤嚥や窒息が起こりにくい正しい食事の介助の方法・ポイント・気を付けることなどわかりやすく解説します。

私たちにとって食事は、生きていくために必要不可欠なものであり、同時に毎日の楽しみでもあります。ただ、高齢者になると食事は楽しいだけでなく、さまざまなリスクを伴います。

食事の場面で起こる『誤嚥』や『窒息』は、生命に関わる事態になってしまうことがあります。

また十分な量のお食事や水分が召し上がれないと、低栄養や脱水といった症状を招いてしまいます。このようなことから、食事のケアは「命を守るケア」とも言えます。

「むせて苦しい」「食べたいのに食べられない」といった状態になってしまったら私たちはどうしたらよいでしょう。あるいは、「機能低下があっても通常食を食べたい」というご要望があったら、どう判断し、対応したらよいのでしょうか。

お一人おひとりの状態に合わせて安全にお食事をとっていただけるよう、食事のケアについて学んでいきましょう。

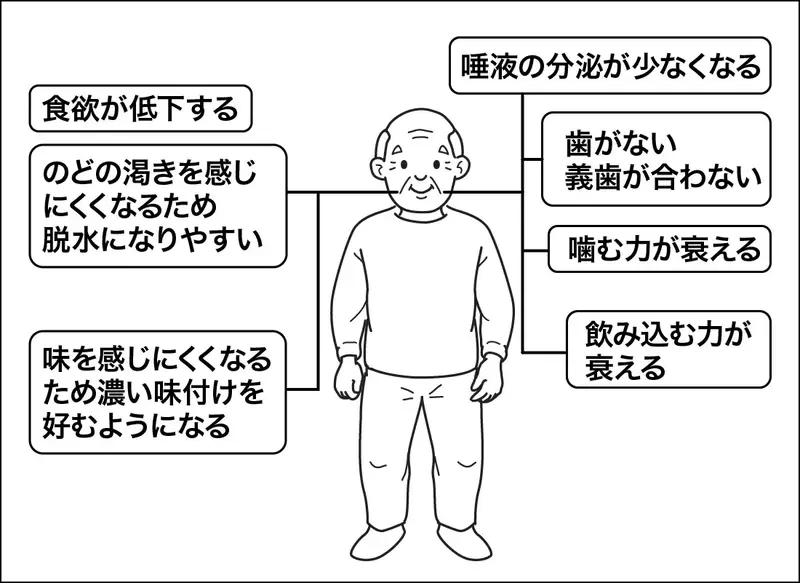

高齢者の身体の変化は、食事にも影響します。高齢者自身に自覚症状のないものもあるので理解しましょう。

食事介助をされるということは、自分のペースで食べられないということです。

「自分だったらどうしてほしいか」、「どうされたくないか」常に相手の気持ちになって介助することが大切です。

顎が上がりやすくなるので、誤嚥の危険が高くなります。

嚥下機能が低下してくると、一度に飲み込める量が少なくなるのでティースプーンの使用が望ましいでしょう。

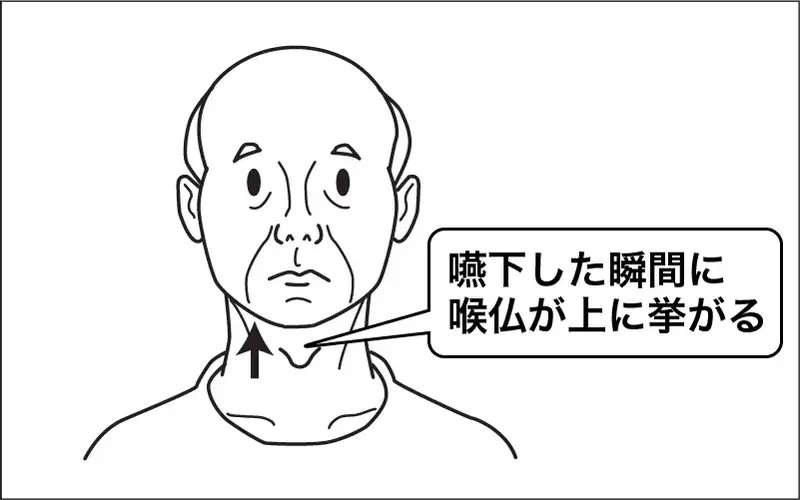

嚥下反射は基本、喉の上下運動で確認しましょう。嚥下反射がわかりにくかったり口の中に残っていることがあるので、時々、口の中も確認してください。

※口の周りについてしまった食べ物はスプーンで取ってはいけません。スプーンで口の周りを拭われるのは、とても不快なことです。ティッシュやおしぼりを使って拭いてさしあげましょう。

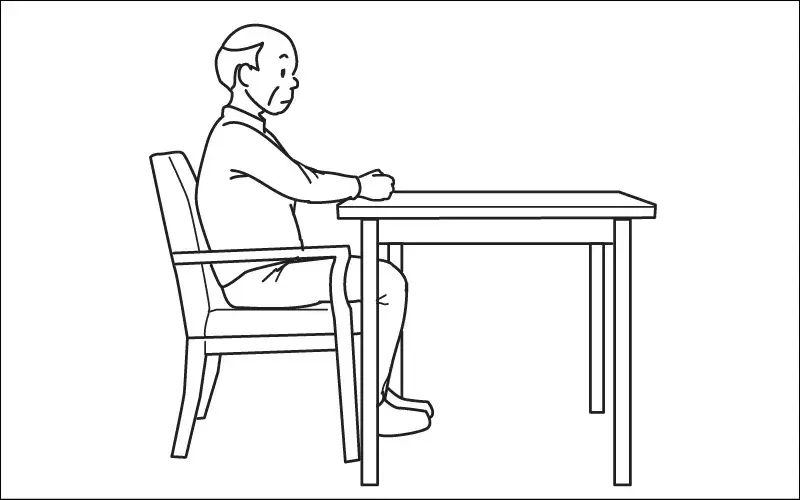

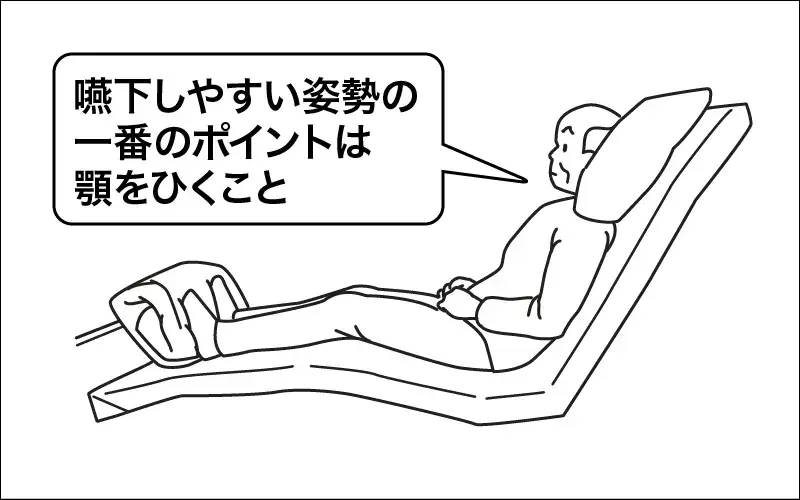

食事の時はご本人の姿勢にも目を配りましょう。安全でおいしい食事のためには姿勢を整えることがとても大切です。

ベッドで食事をするときは顎をひいていただくことを徹底しましょう。下顎と鎖骨の間に指4本程度のスペースを目安すると良いです。

私たちは、ご利用者とご家族のお気持ちに寄り添いながら、できるだけ危険のないかたちでのお食事提供を模索しなければなりません。

そのためには、正しい知識と技術をもつことが大切です。ご本人のご様子をしっかり見て、「問題は何か?」を見極め、「どうしたらよりよく食べていただけるか?」を考えましょう。

※記事の内容は2021年3月時点の情報をもとに作成しています。

介護アンテナ編集部Kaigo Antenna Editorial Department

プロフィール

株式会社ベネッセスタイルケア運営の介護アンテナ。編集部では、ベネッセの25年以上にわたる介護のノウハウをはじめ、日々介護の現場で活躍している介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの高齢者支援のスペシャリストたちの実践知や日々のお仕事に役立つ情報をお届けします!

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です