公開日:2021/02/07

更新日:2023/03/29

登録者:川上 由里子

ケアコンサルタント(看護師・介護支援専門員) 川上 由里子さんによる連載「介護職のコミュニケーション上達のヒント「月明かり」〜人と人とのつながりのために〜」今回は記念すべき第1回目として介護職のコミュニケーション上達の一歩である「自己覚知」についてご紹介いたします。

突然ですが、介護職としてご利用者やご家族に接する際に必要になるものはなんだと思いますか?

介護の知識や技術はもちろんですが、福祉や医療に関わる人にとって重要なことのひとつとしてコミュニケーション能力があります。もしかしたらこの記事を読んでいらっしゃる方の方にも苦手意識がある方もいらっしゃるかもしれません。

病気や障害、老化など、支援やケアが必要となった方に、一般的な接遇やコミュニケーションは通用しないこともあります。

意思疎通のためには相手を知り、相手の言葉に耳を傾け、共感し寄り添うコミュニケーションが必要です。私自身もケアを志す道の中で、何十年にも渡り美しいコミュニケーションてなんだろう?と問い続け、探し続けています。

介護や看護の現場ではケアする方を選ぶことができません。ときには自分が苦手と思う人や、自分の価値観とは異なる方と接することもあります。そのようなときにも良好なコミュニケーションをとれようになるにはどうしたらよいでしょうか?

どう接するか、いきなり答えを求めるより、まずは自分を知ること(自己覚知)から始めてみることが大切です。

自己覚知とは、自分を客観的に見つめ、自分の価値観や偏見、感情の源がどこにあるのかを自覚することです。自己覚知を行うことで、自分の思考パターンや考え方の癖を把握します。

気付かなかった自分を知ることができれば、自分が相手に与えている印象を客観的に理解することができ、自分をコントロールすることもできるようになるでしょう。

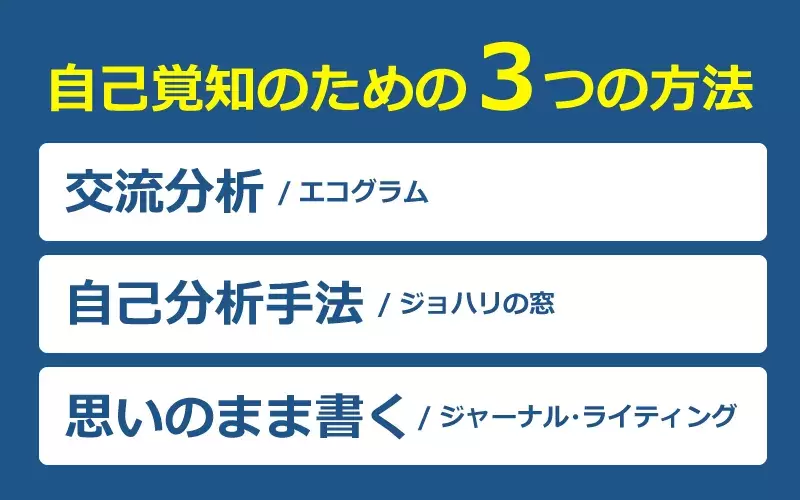

私は学生の頃から現在に至るまで、専門的な知識技術とともに公私に渡り人間関係、コミュニケーション論やカウンセリングを学んできました。これまで私が自分を知るために学んできた3つの方法をご紹介します。

精神科医エリック・バーンが開発した[交流分析/エゴグラム]は、心を5つの状態に分類し自己の性格を分析します。

表面には表れない心の中の自分を知り、自分の人間関係を築く癖を発見します。その理解を元に、よりよいコミュニケーション手法を見出します。「こんな繊細な私でやっていけるのかな」と看護現場で戸惑いながら働いていた20代前半に実践した方法です。

自己分析手法[ジョハリの窓]という手法があります。客観的にみた自分を知ることで、他の方と自分のズレを知る方法です。客観的に自分を知ることで、視野が広がり、それがコミュニケーションの円滑化につながります。

具体的なグループワーク手法としては、紙とペンとジョハリの窓実施シートをそれぞれが用意し、「自分も他人も知っている自己」(開放の窓)、「自分は知っているが他人は気がついていない自己」(秘密の窓)、「自分は気がついていないが他人は知っている自己」(盲点の窓)、「誰にも知られていない自己」(未知の窓)を書きます。結果を確認することで自分と他人の認識の違いを知ることができます。

実際に私が行ったときは「私ってそんな一面があるの?」と、とても驚きました。その盲点の窓を受け入れ開放の窓に変わったとき、「私の考えとは違うけれどまずは話を聴いてみよう」と思えるよう心が変化し、人間関係のヒントをつかみました。

内なる自分との対話を思いのままを書く[ジャーナル・ライティング]という手法があります。

具体的には過去、現在、未来の自分に自由に語りかけ、書くことで自分自身や周囲の理解を深める方法です。

私は「なぜケアの道を選んだの?」「自分らしさって何?」と10代後半にもがいていましたが、そんな折、父から「やさしい人ではなく、真に思いやりのある人になりなさい。その意味は自分で考えなさい。」と強く投げかけられた言葉。父は、地域住民との関わりに生涯をささげた開業医でした。

その時に気づいたのです。私の根っこ、そして願いは、その場しのぎではなく思いやりのあるコミュニケーションがとれる人になること、それは愛を与えられる人になること、そしてその思いの和がつながっていくこと。これは日常から離れ、書くことで導かれた体験です。

上手なコミュニケーションを考える前に、まずは、自分自身を見つめることから始めてみませんか。ケアに関わる人は最も難しく尊いステージで、“美しいコミュニケーション”にチャレンジしています。

自分を知る、皆さんはどんな方法で工夫していますか?この記事を読んでぜひご自身を振り返る機会を持ってみてはいかがでしょうか。

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です