この記事では介護者が知っておきたい薬の飲み方などの基礎知識と服薬介助の正しい方法をご紹介しています。高齢者が服薬する際の注意点など、介護に関わる方やご家族を介護されている方に役立つ内容となっておりますので、ぜひ介護の現場でご活用ください。

会員登録するとこの記事のPDFを

ダウンロードできます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

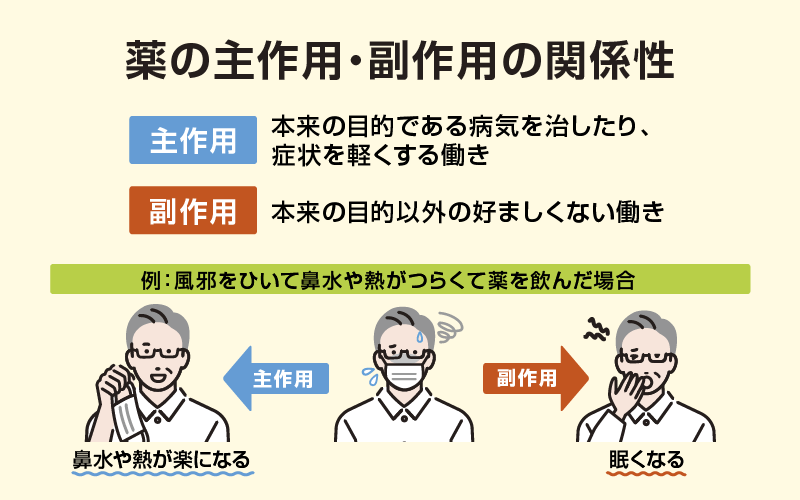

薬には、本来の目的である病気を治したり、症状を軽くしたりする好ましい働きである「主作用」と薬本来の目的以外の好ましくない働きである「副作用」があります。

用法・用量を守り、適切に使用することで副作用が軽減する可能性がありますが、予期せぬ副作用もあるため、何か異変がある場合は医師や薬剤師などの専門家にご相談ください。

薬は必ず用法用量を守って服用しましょう。薬の効き方は症状や年齢、体型、基礎疾患の有無など個人差があります。

飲み忘れたからといって2回分飲んだり、余った薬を他の人に渡したりすることは絶対にやめましょう。

薬は水なしで飲めるものを除いては、原則水で飲みましょう。水分で薬を流して胃まで届けることが大切なので、水の量はコップ1杯(200ml程度)が最適です。

水分量が足りず、もし食道にくっついてしまうと炎症が起きたり、ただれてしまうことがあります。

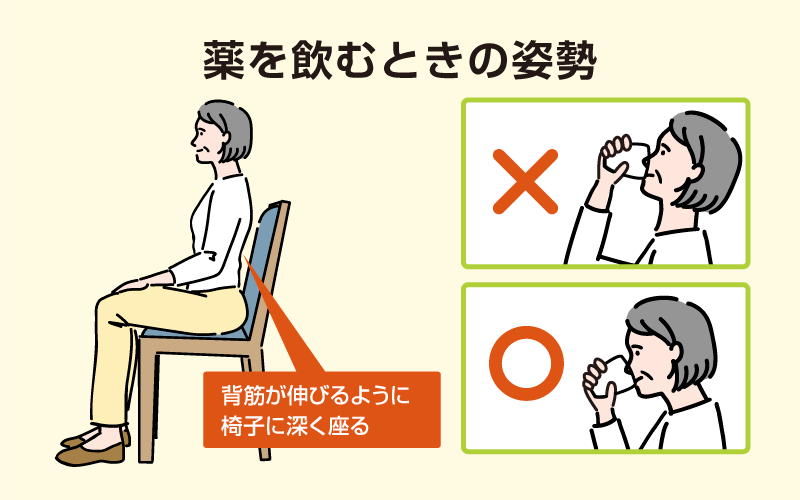

薬を飲むときは、姿勢が伸びるように椅子に深く腰掛けましょう。上を向いた状態で薬を飲むとむせやすく、誤嚥にもつながります。

特に高齢者は円背(骨の歪みによって脊柱が前に倒れた状態)などで背筋や首が伸ばしにくいという特徴があります。また、介助する際は介助者が立ったままだと、服薬する方の顔が上に向いてしまうので、服薬する方と目線を合わせて介助することが重要です。

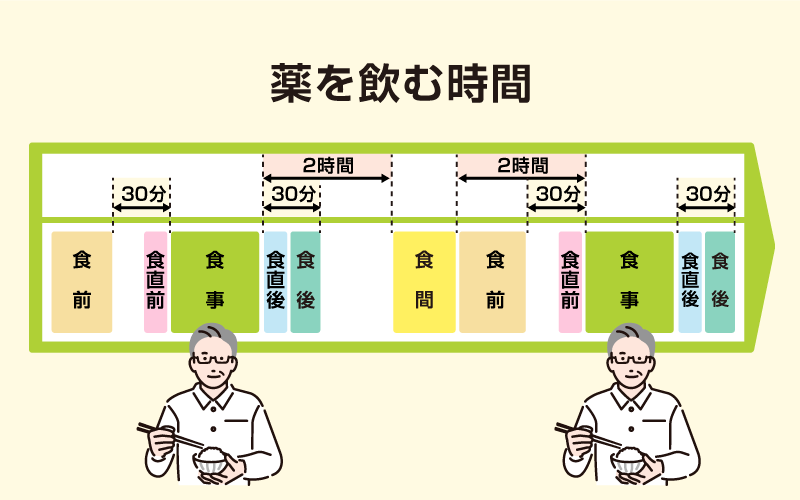

薬を飲み忘れた、飲むタイミングを間違えたなどの場合、薬によって対応が異なります。決まった飲み方でないと正しく効果が出ない、出過ぎるものもあります。

飲み忘れた際は、ご自身で判断することなく、主治医やかかりつけの薬局へ対応を相談しましょう。

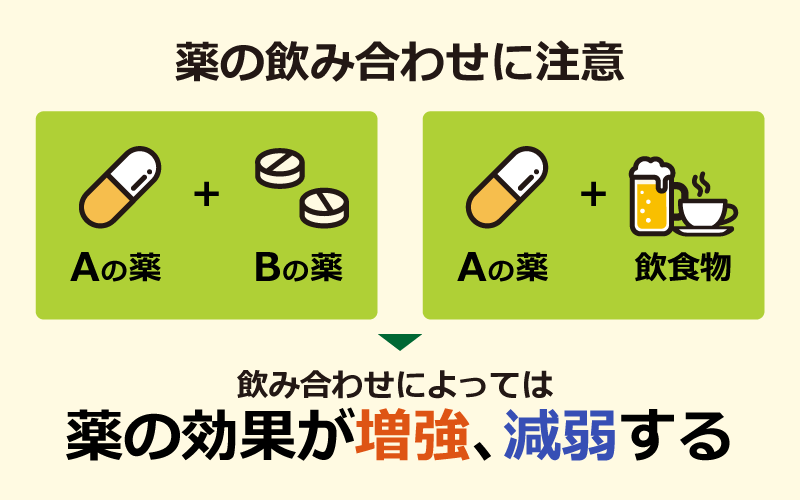

薬、もしくは飲食物と一緒に摂取した場合に、飲み合わせによっては薬の効果が増強、もしくは減弱し、副作用のリスクが高まったり、薬が効かなくなってしまうことがあります。

薬を飲む際は、薬に添付されている説明書などを必ず確認の上、服用しましょう。

薬の処方は医師の診断をもとに決められています。ご自身やご家族の判断で服薬を中止したり、飲む量を変えたりすることは大変危険です。何か心配なことがある場合は、医師や薬剤師に相談してみましょう。

相談の際は、普段飲んでいる薬や症状の現れる時間などを把握しておき伝えることで、適切な薬の処方に繋がります。

ここでは高齢者の方が服薬の際に気を付けることや知っておきたいことをご紹介します。

高齢になると肝機能や腎機能が低下し、そのことで薬を分解する力や薬を腎臓から身体の外へ排出する力が弱くなります。また、高齢者は体内の水分量が少なくなり、体内の脂肪比率があがるため、脂肪に溶けやすい薬が体内にたまりやすくなります。その結果、薬が効きすぎて副作用が現れることが多くなります。

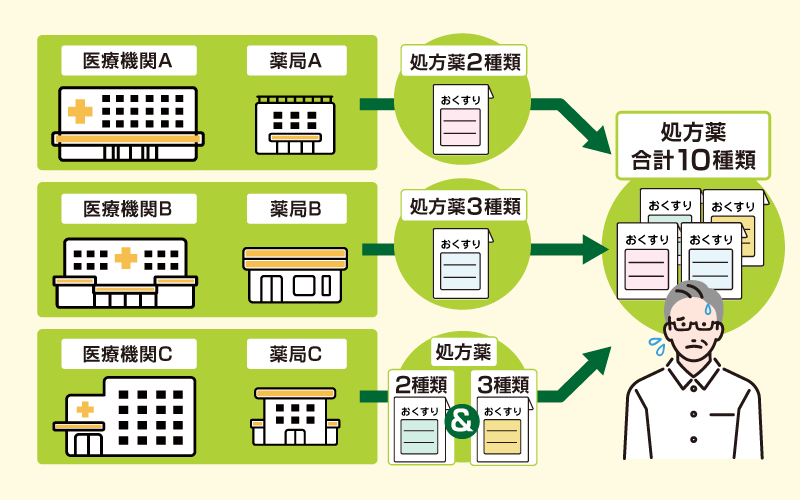

高齢になると病気を複数持っている方が増えてきます。その場合、複数の病院にかかり、服用する薬の数も多くなります。そして複数の薬を服用していると薬同士が相互に作用し、副作用が起こったり、うまく作用しなくなったりします。

ポリファーマシーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。

ポリファーマシーとは、薬の多剤併用によって服用困難、副作用などの問題が生じている状態のことを指します。

前述のとおり高齢者の場合は病気を複数持っている方が多いことに連動し、複数の医療機関にかかっているケースも多く、ポリファーマシーのリスクが高くなります。

薬を何種類飲むとポリファーマシーになるという定義はありません。その方の病態、生活、環境などによって異なるためです。

ただ、服用する薬の数に比例して副作用の発生リスクは高まるとされており、特に6種類以上服用されている方は5種類以下の方に比べて、発生頻度が高くなるというデータもあります。もちろん3種類で副作用が発生してしまうケースも、6種類でも副作用が発生しないケースもあるため、その方の状況に即した処方が必要となります。

参考日本老年医学会「高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015」

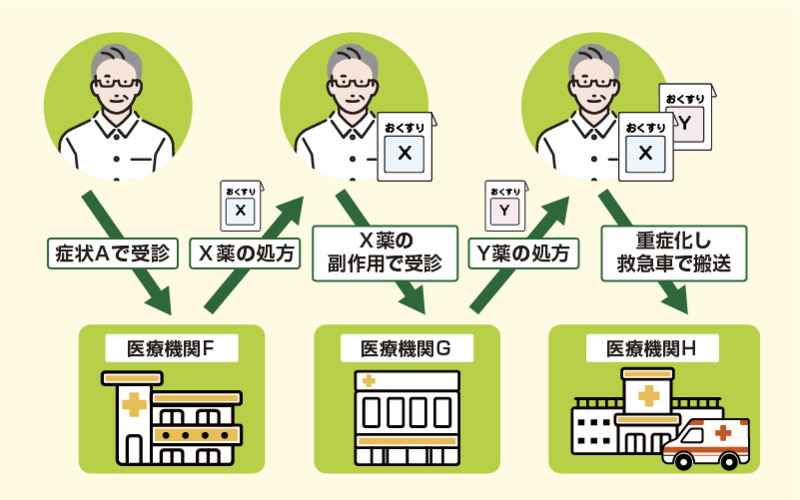

ポリファーマシーに至る要因のひとつとして、処方カスケードがあります。

処方カスケードとは、服用している薬の副作用が新たな病状と誤認されてしまい、新たに飲む薬が増えてしまうことを指します。ポリファーマシーが起こってしまう要因のひとつです。

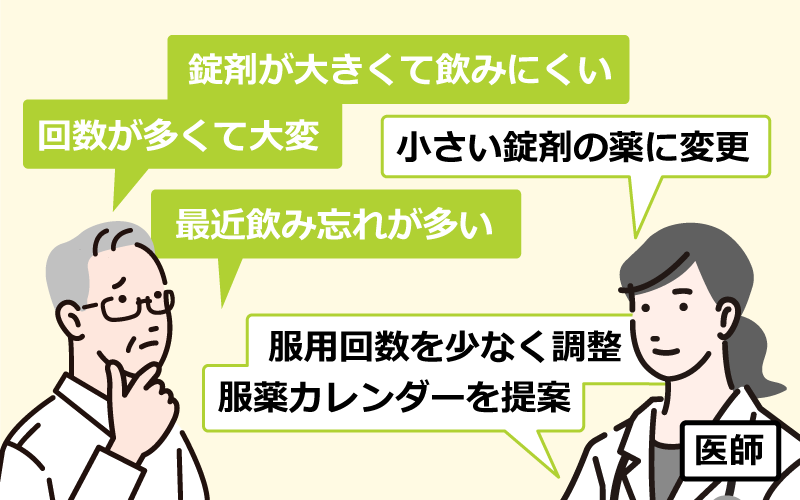

ポリファーマシーを防ぐには、薬を服用されている方はもちろん、ご家族や介護職などの身近な方が「どのような薬を飲んでいて、その薬にはどのような副作用や注意点があるか」を理解し、普段から服薬による影響はないかの視点をもつことが重要です。

認知機能や嚥下機能の低下により、用法用量を守って服薬できない状態が続くなどの場合は医師や薬剤師に相談し、無理なく服薬できる処方を検討してもらうことも可能です。

ポリファーマシーや処方カスケードは複数の病院や薬局にかかることで起こっているケースが多いため、かかりつけ医やかかりつけ薬局に情報を集約したり、お薬手帳を活用するなど、情報を一元化することで薬の適正使用につながります。

服薬に際しては用法用量を守ることが大原則ですが、何か不安なことがあったり、わからないことがあった場合はかかりつけ薬局の薬剤師や、かかりつけの医師に相談し、決してご自身で判断しないようにしましょう。

適切に医師や薬剤師などの専門家に相談することで、薬の適正使用につながります。

介護アンテナ会員の方はこちらでご紹介した内容の印刷用データセットを下記よりダウンロードしていただけます。

※会員登録後、ログインするとページ下部にダウンロードのボタンが表示されます。

会員登録はメールアドレスがあれば介護に関わる方でなくてもどなたでも可能です。ぜひお気軽にご登録ください!なお、会員登録に際し、初期費用や月額費用などの費用は一切かかりません。

会員登録するとこの記事のPDFを

ダウンロードできます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

秋下 雅弘Masahiro Akishita

プロフィール

東京大学大学院医学系研究科教授(老年病学・加齢医学)。1960年鳥取県生まれ。1985年東京大学医学部卒業。東京大学医学部老年病学教室助手、ハーバード大学研究員、杏林大学医学部助教授、東京大学大学院医学系研究科准教授などを経て、現職。日本老年医学会理事長、日本老年薬学会代表理事、日本認知症学会代議員など学会役員多数。専門は老年医学、特に高齢者の薬物使用、老年病の性差。

クオール株式会社Qol Co.,Ltd.

プロフィール

1992年創業。「あなたの、いちばん近くにある安心」をスローガンに掲げ、クオール薬局を中心にグループで全国854店舗を展開。処方元医療機関との連携を密に行うマンツーマンの出店形態が特徴。医師との信頼関係を築くだけでなく、介護従事者とネットワークを結び、地域医療に貢献する“かかりつけ薬局”を目指す。

薬辞典

薬辞典こちらもチェック!

介護職に必要な病気や薬についての基礎知識、薬の適正化についての考え方などを事例交えてわかりやすく解説しています。

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です