この記事では高齢者の認知症で、介護者が知っておきたいの原因疾患やケアのポイントなどについて、医療法人社団 悠翔会 理事長・診療部長で医師の佐々木淳先生が動画でわかりやすく解説します。(2022年12月の情報です)

会員登録するとこの記事の動画を

視聴できます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

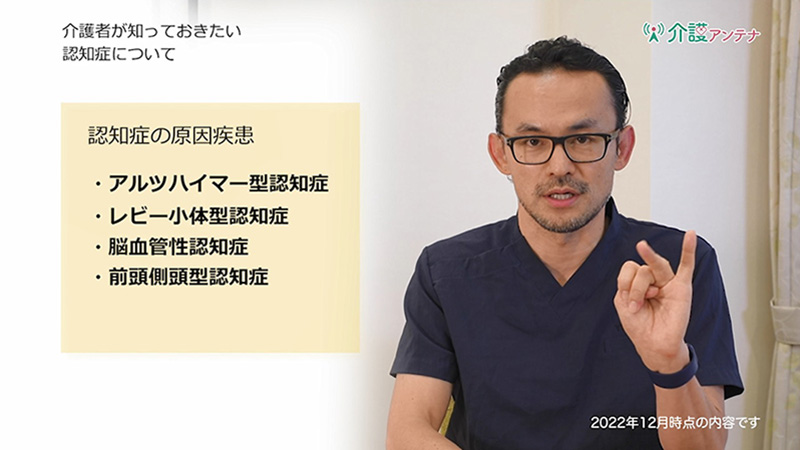

認知症という言葉を聞いたことがないという方はあまりいらっしゃらないと思いますが、実は認知症というのは病名ではありません。

認知症というのは一度獲得された知的機能が、病気や老化によって徐々に失われ日常生活に支障がでている状態を認知症といいます。したがって認知症はさまざまな病気、あるいは状態が原因となります。

代表的な認知症の原因としては、下記のようなものが挙げられます

これら以外にもさまざまな認知症の原因疾患があります。また、病気だけでなく老化も認知症の原因になります。

日本では95歳以上の高齢者の約8割が認知症の状態と言われておりますが、この方々は若い頃からアルツハイマーなど何かしらの認知症だったわけではなく、老化に伴い脳の機能が低下して日常生活に支障が出ているという方もいらっしゃいます。

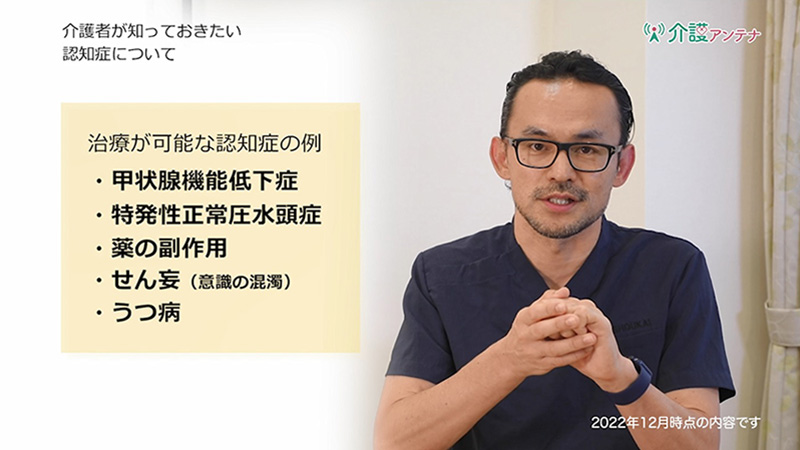

実は認知症のなかには治療できる認知症というものがあります。

これらが治療できる例ですが、3~5はその症状から認知症と誤診されているケースがあります。そのため、認知症と診断されたときには原因が何なのかをきちんと診断するということがとても重要です。

病気によってそれぞれ治療方法が異なりますし、なかにはきちんと診断すれば元の状態に戻せる方もいらっしゃるので、まず最初の診断が大切です。

もし診断の結果、治せる認知症ではない、ゆっくり進んでいく認知症であることがわかった場合は治療となりますが、2022年現在、認知症そのものを治せる薬ではありません。そのため認知機能の低下とともにいかにその方が生活を継続できるかということがより重要になります。

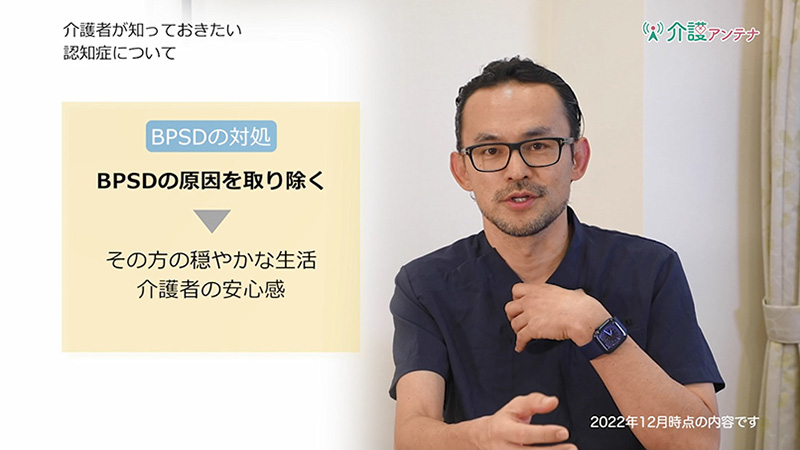

認知症の場合、生活継続上支障となりやすいのが、認知症に伴う行動・心理症状と言われる「BPSD」です。

これは元々、認知症によって記憶力が低下していたり、時間や場所に関する認識が低下してきたところに出てくる身体的な症状や環境の変化、対人関係などの問題による新しいストレスがかかることによって、出てくる症状です。

一般的にこのBPSDは、徘徊や介護拒否、暴言・暴力など起こっていることに注目されがちで、端から見ていると意味もなくそういうことをやっているように見えるため、異常行動と呼ぶこともありますが、重要なのはなぜその方がそういう行動を起こしているのかということです。

BPSDは認知症の方が何か困っていることがあり、そこから逃げ出そうとしてそういう行動をとっているということがわかっています。

何がそのような行動に駆り立てているのかその原因をきちんとキャッチして、それを取り除いてあげることでご本人様は穏やかに過ごすことができます。また介護をする私たちもより安心してその方と関わることができます。

そのため、BPSDの状況になったら「この人は暴力的な人だな、気難しい人だな」と思うのではなくて、「なぜこの人はこういう行動をするのかな」というふうに考えてその原因を確定し、それを取り除くことを多職種で一緒に取り組んでいくことがとても重要です。

認知症は、元々の病気の特性として異常行動が出やすい病気です。また、元々の性格が認知症により抑えが利かなくなることで異常行動を起こしやすい方もなかにはいらっしゃいます。

そのため、怒りっぽい方には少し穏やかになる薬を出したり、元気がない方には元気がでるような薬を使ったり、BPSDに対して薬を使ってご本人様の症状を楽にするということを行うこともあります。

しかし、これは決してケアを楽にするためではなく、BPSDによるご本人様の日常生活上のお困りごとを少なくするということが目的です。

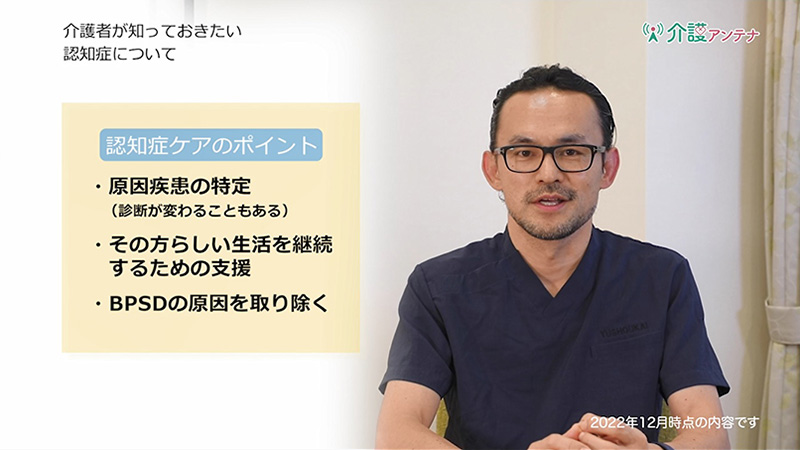

認知症にはさまざまな原因疾患があります。その疾患のなかには治るものもあります。また疾患によってそれぞれ治療法が異なります。そのため大切なのは、まずは原因疾患をきちんと診断することです。

また、ご説明したように認知症の方のなかには、誤った病名が診断上ついている方もいらっしゃいます。その時々の状態に応じて診断が変わることもあるかもしれません。

そのため認知症の診断名だけをみるということは避けなければなりませんが、ただ診断はとても重要だということは知っておくと良いでしょう。

認知症は、今現在治すことができません。したがって、認知機能が低下した状態でもいかにその方らしい生活ができるかということがより重要になります。

「その方らしい生活を継続するための支援」を行うにあたり、障害になりやすいのがBPSDです。この心理症状には原因がありますが、その原因をしっかり見つけて取り除いてあげることで認知症のケアはすごく楽になります。それはご本人様にとっても私たちにとってもすごく重要なことだと思います。

認知症は私たちもいつかなる可能性の高い病気です。認知症に対して正しい認識を持って目の前の認知症の方と上手に関われるようになるのは、私たち自身が認知症になったときに安心して暮らせる社会を作るためにもすごく重要なことだと思います。

認知症についてしっかりと勉強して適応できるようにみんなで取り組んでいきましょう。

さらに詳しく知りたい方は佐々木先生の書籍もおすすめです。ぜひご覧ください。

会員登録するとこの記事の動画を

視聴できます。

※介護アンテナはすべてのコンテンツを無料でご利用いただけます。

介護アンテナ編集部Kaigo Antenna Editorial Department

プロフィール

株式会社ベネッセスタイルケア運営の介護アンテナ。編集部では、ベネッセの25年以上にわたる介護のノウハウをはじめ、日々介護の現場で活躍している介護福祉士や介護支援専門員(ケアマネジャー)、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの高齢者支援のスペシャリストたちの実践知や日々のお仕事に役立つ情報をお届けします!

薬辞典

薬辞典こちらもチェック!

介護職に必要な病気や薬についての基礎知識、薬の適正化についての考え方などを事例交えてわかりやすく解説しています。

ブックマークするには

ログインが必要です

いいねするには

ログインが必要です

ブックマークするには

ログインが必要です